南都讯 记者朱蓉婷 金庸小说在读者间的魅力经久不衰孟武,金庸作品也成为不少学者研究、分析的对象,这类研究被人称为“金学”。最近,学者胡文辉的评论集《拜金集》由广东人民出版社出版,这是一本显得相当另类的“金学”著作:其中每篇文章都或多或少与金庸的小说有关,但很多篇目又显得天马行空,淋漓挥洒,不囿于“金学”的范围。在回答南都记者的提问时,胡文辉提出:"金学"好就好在不正规……如果有朝一日"金庸研究"正规化孟武了,也许反而会很无趣”。

《拜金集》的有趣,从其中数篇文章的题目可见一斑:《“东方不败”的谱系》、《国产007考》、《作为历史失踪者的韦小宝》、《从尼克松到东方不败—一种奢侈食俗的追溯》……不过,书中也有一些真正的史论文章,如《钓鱼城的尴尬》、《作为政治隐喻的施琅》,能够体现作者的深刻史识。而其与金庸小说的勾连,则展现了一种大开大合、能入能出的不凡笔力。

胡文辉的学术研究广受赞誉,其中《陈寅恪诗笺释》一书可以说体现了他的“朴学”功力,而《拜金集》则将学术论文与随笔二者有机融合起来,相当于他的《洛城论学集》与他的《书边恩仇录》编到一起去了。

至于书名中的“拜金”一词,绝不意味着对金庸不加别择地崇拜。胡文辉在该书后记中写道:“我的"拜金",是就大体来说的,是就其作品来说的,而于其人其事,并非无所异议……我想,对于金庸其人,宜取"忠诚的反对派"的态度。”

近日,就《拜金集》的写作、编排,胡文辉回答了南都记者的提问。

访谈

南都:《拜金集》与一般的“金学”著作不同,是从学人的角度出发,对金庸创作的武侠小说中的主题、内容加以探究、深化、衍生、发挥,有时候甚至是将金庸小说作为一种解释的方法、一种修辞的譬喻来用。那么,在你看来,金庸的武侠小说跟你的学术研究之间是一种什么样的关系?对你的研究路数是否发生过影响?

胡文辉:都说有“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”,我想也可以说,有一千个读者,就有一千种读金庸的方法。有内涵的作品,可以有不同的解读方式。鲁迅评红学曾有几句名言:“经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……”他本来是批评的,但未尝不可以理解为,《红楼梦》可以有不同的解读方式。莎士比亚的作品已经谈得那么多了,但依然不断有新意的著作,比如从法律角度,从政治哲学角度,从地理角度,甚至从莎士比亚时代的文物的角度,往往确有新意。

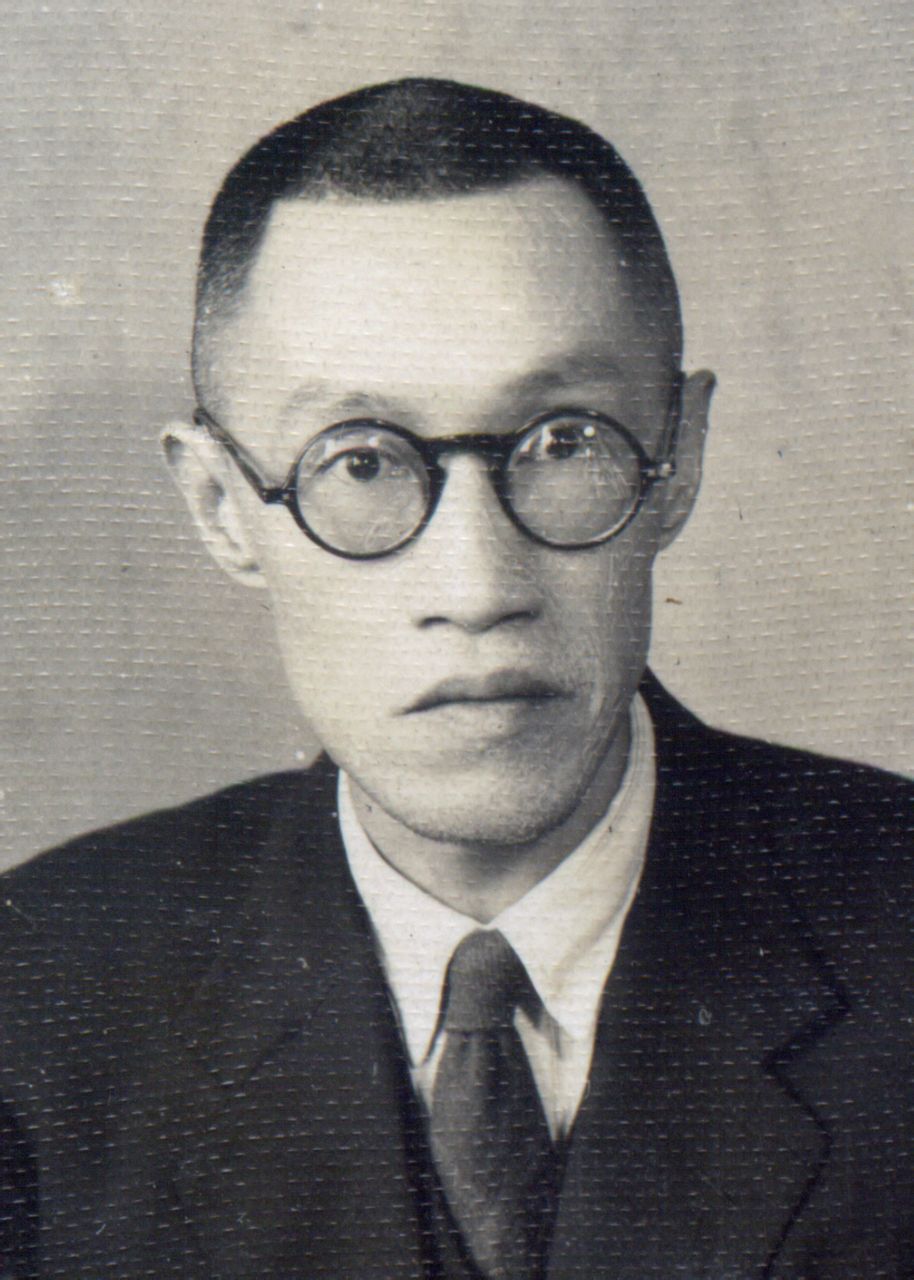

当然,从学术的立场,作不同解读是可以的,但自己要有尺度,应知道哪些是金庸的本意,哪些是自己借题发挥。像过去萨孟武那样读《水浒传》,把小说当作社会史料,就很可取,因为《水浒传》确实表现了很多社会史方面的情形。但像“索隐派”那样,非得坐实《红楼梦》是反满的影身,就不可取了。至于像六神磊磊那样谈金庸,倒没有问题,因为他本来就没有将自己的理解当作金庸的本意,读者知道他是借题发挥。

我读金庸,至少在读的时候,只是单纯的读,没有把它作为研究对象。后来的写作只是偶然的触发,一点悟解,甚至经常只是借题发挥。据说金岳霖曾经搞过一个讲座,题目是“小说与哲学”,但他的结论却是,小说跟哲学没有关系。对于金庸小说跟我的学术研究有什么关系的这个问题,我的回答也是,没有关系。

南都:金庸小说的读者面很广,普罗大众可以欣赏,学院派的学者也可以找到他们乐于切入的角度。你作为一个学者,认为金庸的哪部或哪些作品最值得学术界的关注?为什么?

胡文辉:记得倪匡认为金庸小说的前三名是:《鹿鼎记》《天龙八部》《笑傲江湖》。这个排名,我完全同意。当然,这个跟从学术角度是否最值得关注不是一回事。不过,我觉得一般说来,他后期的作品体现出来的内涵更深,而这个前三名的作品也都是后期作品。《鹿鼎记》《天龙八部》突出的是历史上的国家民族问题的复杂性,《笑傲江湖》突出的是政治集团冲突的复杂性。而他前期的作品就相对“主旋律”一点。

南都:金庸塑造的人物形象众多,其中有很多可以说是深入人心的,《拜金集》中对韦小宝下的笔墨似乎尤其多,这是为什么?

胡文辉:这些文章,可以说并不以金庸小说为本位,写什么人物或情节,取决于我有没有自己的想法,有没有新意。所以实际只涉及金庸小说中的少数,也只涉及金庸人物中的少数。具体来说,我讨论到《鹿鼎记》最多,讨论到韦小宝最多,既跟这部小说最可读有关,也跟这部小说内涵的丰富性有关。

南都:金庸的武侠小说很多,从早期到后期,写作的主题、风格也发生过一些变化,你曾从“爱国主义”的角度对此加以剖析。那么,根据您的体会,金庸作品的变化,还可以从哪个或哪些角度加以考察?

胡文辉:后期作品对历史的理解更丰富,对人性的理解也更复杂了。也许从他个人的阅历和经验来观察是一个视角,“金学”目前在这方面似乎还做得不充分。不过这也是条件所限。比如《拜金集》里关于“由爱故生忧,由爱故生怖”那篇,我有点怀疑金庸一再引用这几句佛偈,是不是跟他的阅历有关,但我对他当时的事迹还缺乏足够的了解,就没法深入讨论了。

我觉得相对于金庸的盛名来说,对他的事迹的了解其实相当有限,有不少空白,很应该有一部《金庸年谱长编》。严晓星做过一个《金庸年谱简编》,但要做出一个“长编”,目前非有金老先生和他的后人支持不可。这对于金庸小说自然是重要的,对于新闻史、政治史还有香港史也是重要的。

南都:《拜金集》中有许多内容,严格说来,溢出了“金庸研究”的范畴,只跟金庸作品有相当微弱的联系,比如谈奢侈食俗的文章以及《〈十八摸〉钩沉》等篇。你认为这类文章会对读者对金庸作品的理解起到什么样的作用?或者,在这之外,有更大的作用?

胡文辉:这些文章本来就谈不上正规的“金庸研究”,参差不齐。不过另一方面,目前整个“金学”的作风也是如此,往往都不正规。我以为“金学”好就好在不正规,能容纳形形色色“写在金庸边上”的东西,这样才有生气。如果有朝一日“金庸研究”正规化了,也许反而会很无趣。

至于“作用”,这些文章当然谈不上有什么“作用”。在“金迷”来说,因为金庸重要,跟金庸有关的事情就是重要的,就成了问题;但对于对金庸不感兴趣的人来说,可能会觉得,那些问题根本很无聊。比如《〈十八摸〉钩沉》《十八摸知见录》那两篇,可以让人知道这首“名曲”的源流和背景,但即使不知道这些,也并不影响对《鹿鼎记》的理解,我写这两篇,不如说只是为了满足个人的考据癖。

南都:你对金庸小说题材的来源、挪用、变形,似乎格外留意,这是出于怎样的考虑?

胡文辉:对于研究金庸,我没有研究方法的自觉。只是客观上,金庸对古今中外故事和文学的汲取是很广泛的,有时刚好发现了一些可比较和追溯的材料,就会写出来。过去我曾比较注意民间故事类型问题,或者也有一点潜在影响。不过我的探讨很零碎,在这方面,刘国重最用力,我在后记里只提到他的《破译金庸密码》,他近期还有一本《金庸师承考》,也值得留意。

顺便说一下,金庸对前人的“继承”,或者说“借桥”,甚至说“抄袭”,在文学史乃至艺术史都是很常见的现象,在影视史上更是常见。我以为,在“抄袭”问题上,在文学艺术领域宜从宽,在学术领域宜从严。在学术领域,材料,尤其是见解,是核心性的,挪用即盗窃;但在文学艺术领域性质有不同,人物或情节相似只是初级的东西,差别在于具体的技巧,整体的配合。比如一幅画,好不好在于技艺和风格,如果模仿一点前人的构图,有多大问题呢?

南都:《拜金集》后记对“金学”学者如新垣平、刘国重、六神磊磊的著作有所点评。那么你能否也分别评价一下王怜花《江湖外史》、王怡《不服从的江湖》、严晓星《金庸识小录》?你觉得《拜金集》与上述这些著作的区别在哪里?

胡文辉:这个,我在书里《〈金庸识小录〉序》里已经说到过:“在金庸的江湖世界里,王怜花看到的是激扬文字的青春,王怡看到的是政治和法律,而严晓星看到的是历史和文化的碎片。”

区别的话,首先是他们对金庸小说都比我熟悉得多,讨论的话题又比我广泛得多。应该说,这些“金学”作者之间,包括我,都各不相同,所有人对金庸都有不同的“打开方式”。相对来说,我更关注金庸小说里的历史意味、历史观念。

南都:你在后记中说,“对于金庸其人,宜取"忠诚的反对派"的态度”。你能解释一下是什么意思吗?

胡文辉:这个概念用到金庸身上,意思就是,首先得肯定他,才谈得上批评他。香港有位潘国森出过一本书叫《修理金庸》,专门讨论金庸小说里的疏漏,虽也有无关大雅的地方,但总的来说是可取的,是“金学”所需要的,这就是“忠诚的反对派”。至于像王朔那样,批他的小说,还有董健批他的学问,对于金庸就是很不“忠诚”的态度了。当然,从另一个角度说,要是完全没有人骂金庸,没有“大骂”,那也不正常。莎士比亚、托尔斯泰,都有人骂。

作者:朱蓉婷

评论